今回のテーマ

「自動運転車が普及したら、地方での交通網の在り方がどう変わるか未来予測+シナリオ分析してみよう」

本自由研究のテーマは、自動運転車(特にレベル4以上の完全自動運転)が日本国内、特に地方や過疎地域に普及した場合、その地域の交通網の構造や人々の移動の仕方がどのように変化するかを予測し、複数のシナリオとして分析することです。

地方では、過疎化や高齢化により公共交通の維持が困難になり、「交通弱者」の問題が深刻化しています。自動運転車は、運転手不足の解消や運行コストの削減、オンデマンド運行の実現といった可能性を秘めており、地方の移動問題を解決する切り札となることが期待されています。

本研究では、単に技術の進歩を追うだけでなく、社会・経済・法律などの側面から多角的に分析し、より望ましい未来の交通の在り方を考察します。

自由研究の目的

地方の深刻な交通課題と自動運転の可能性

私たちが住む日本の地方では、バスや電車の路線が廃止されたり、本数が極端に減ったりしています。これにより、高齢者が病院や買い物に行きづらくなったり、若者が移動手段のために都会に出て行ってしまったりという問題が起きています。これは「交通の格差」であり、地域社会の存続にも関わる深刻な課題です。

自動運転技術は、運転手が不要になることで、人件費という大きなコストを削減し、地域のニーズに合わせて柔軟に運行する「AIオンデマンドバス」などの新しい交通手段を実現する可能性を秘めています。この技術が普及すれば、地域の人々にとって、いつでも、どこへでも移動できる「自由な移動」が復活するかもしれません。

未来社会の担い手としての視点

このテーマを学ぶことは、私たちがこれから暮らしていく未来の社会がどのようにデザインされるのかを、自分の頭で考える練習になります。自動運転は技術の問題だけでなく、「誰のために」「どのようなルールで」運用されるべきかという社会の仕組みの問題でもあります。この研究を通じて、未来の交通、そして未来の地域社会を「自分ごと」として捉える視点を養うことができます。

自由研究のゴール

- レベル1 自動運転技術の分類(レベル1~5)と、地方での交通課題の現状を理解し、自動運転のメリット・デメリットを整理できる。

- レベル2 地方の特定の地域(自分の住む地域など)を選び、自動運転車が導入された場合の具体的な交通網のモデルを提案できる。また、そのモデルがもたらす経済的・社会的な影響を予測できる。

- レベル3 複数の未来シナリオ(例:自動運転バスが普及する未来、個人所有の自動運転車が主流になる未来など)を設定し、それぞれのシナリオにおける地方の交通網の変化を比較分析する。最も望ましいシナリオを選び、その実現のために必要な社会制度や政策(例:法整備、インフラ整備)を提案する。

自動運転車が普及した未来の予測例

AIオンデマンドバスの導入

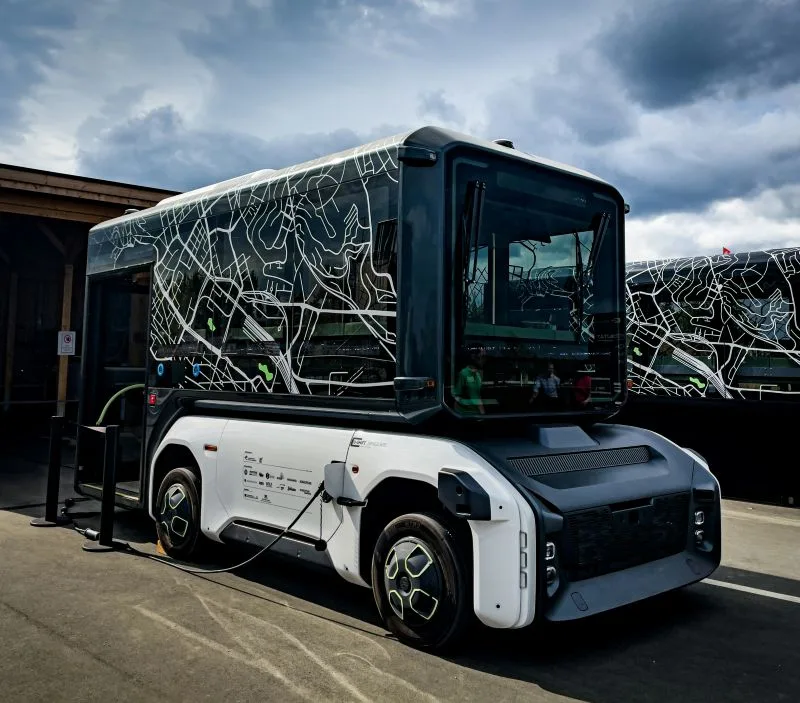

既にいくつかの地方都市や過疎地域では、AIを活用したオンデマンド型交通(デマンドタクシーやデマンドバス)の実証実験が進んでいます。これは、利用者の予約に応じてAIが最適なルートを瞬時に計算し、効率的に運行するシステムです。

このオンデマンドシステムに自動運転車が導入されれば、運転手が不要となり、さらに運行コストが下がり、深夜や早朝の運行も容易になります。これにより、「ドア・ツー・ドア」の移動が、より安価に、24時間体制で実現する可能性があります。

道の駅・拠点と自動運転シャトルの連携

地方では、住民の生活に必要な機能(病院、役所、スーパーなど)を特定の「拠点」に集約し、その拠点と住民の自宅を結ぶ交通手段を整備する動きがあります。

自動運転シャトルバスが、これらの拠点と、狭い道が多くてバスが入れなかった集落などを結ぶ役割を担うことが期待されます。これにより、住民は自宅から拠点まで移動しやすくなり、生活の利便性が向上します。

移動式サービスの実現

自動運転車は、単なる移動手段に留まらず、「移動する空間」としての活用も考えられています。

自動運転の車両を移動式の店舗や診療所、図書館、あるいは高齢者向けのレクリエーション施設として運用することで、住民が自宅にいながらにして様々なサービスを受けられるようになります。これは、「モノやサービスの移動」が「人の移動」を代替する新しい社会の形です。

研究を進めるうえで、以下のポイントに注目しよう!

技術だけでなく「社会」を見る

この自由研究の成功の鍵は、「技術の進歩」と「社会の仕組み」の両面から考えることです。

- インフラ(基盤)の視点 自動運転車を走らせるために、道路標識や信号機、地図データなどのデジタルインフラを整備する必要があるか、地方でそのコストをどう賄うか?

- 法制度・ルールの視点 事故が起きたときの責任は誰が取るのか? 自動運転車と従来の車が混在する期間のルールはどうなるのか?

- 経済性の視点 運転手が不要になっても、車両の維持費やシステム管理費はかかる。地方自治体や住民が負担できるコストか? 採算性の取れるビジネスモデルは何か?

- 人々の意識の視点 高齢者や住民が、新しい自動運転サービスを信頼して使うか? 使いこなすためのサポートは必要か?

自由研究の進め方

ステップ1 現状の把握

- 課題の明確化 自分の住む地域、または選んだ地方の交通網の現状(バス路線の本数、利用者の年齢層、移動の不便な点など)を調査し、図やグラフにまとめる。

- 技術の学習 自動運転のレベル分類(L1~L5)や、AIオンデマンド交通の仕組みなど、基本的な技術をインターネットや書籍で調べる。

ステップ2 未来シナリオの設定

- 2つの対立するシナリオを設定

- シナリオA(公共交通集中型) 自動運転の「公共交通機関」(自動運転バス・タクシー)が普及し、個人で車を所有する人が減る未来。

- シナリオB(マイカー中心型) 「個人所有の自動運転マイカー」が普及し、ドア・ツー・ドアの移動が主流になる未来。

- 影響の予測 設定した各シナリオについて、「地域経済」「環境」「高齢者の生活」の3つの視点から、メリットとデメリットを予測し、表にまとめる。

ステップ3 実現のための提言

- 最も望ましいシナリオの選択 シナリオAとBを比較し、地方の持続的な発展にとって最も望ましいと考える未来はどちらかを選ぶ。

- 提言の作成 選んだシナリオを実現するために、行政、企業、住民がそれぞれ何をすべきかを具体的に提案する。(例:自動運転車の導入費用を補助する国の制度、高齢者向けの操作講習会の開催など)

自由研究から発見したアイデア

地域通貨と連携した「交通ポイント制度」

発見した新しいアイデアは、自動運転サービスと地域通貨を連携させた「交通ポイント制度」です。

- 仕組み 地方の自動運転バス・タクシーを利用するごとに、地域の飲食店や商店で使える「地域ポイント」が付与されます。

- 効果

- 移動の促進 高齢者などが外出をためらわなくなり、移動量が増えます。

- 地域経済の活性化 交通サービス利用が地域内での消費につながり、地域経済の循環を促します。

- データ活用 交通ポイントの利用データから、住民の移動パターンや消費傾向が分かり、より効率的な自動運転ルートやサービス提供に役立てることができます。

これは、単に「移動の不便を解消」するだけでなく、「移動」を「地域社会の維持・発展」につなげる、一石二鳥のアイデアです。

この自由研究に関連する仕事

- モビリティ・プランナー/交通政策担当者 自動運転技術を地域に導入するための計画を策定したり、新しい交通ルールや制度設計を行う仕事。

- 自動運転システム開発エンジニア 地方特有の道路状況(狭い道、雪道など)に対応できるAIやセンサー技術を開発するエンジニア。

- MaaS(マース)サービスデザイナー 自動運転車だけでなく、電車、バス、シェアサイクルなど、あらゆる交通手段をスマートフォンアプリなどで連携させ、最適な移動手段を提供するサービスを企画・設計する仕事。(MaaS: Mobility as a Service)

- 地理情報システム(GIS)アナリスト 地域の人口データや地理情報と自動運転車の走行データを分析し、最も効率的な交通網を設計する専門家。

まとめ

自動運転車の普及は、運転手不足や公共交通の維持が困難な地方にとって、「自由な移動」を取り戻す大きなチャンスとなります。

この自由研究を通じて、あなたは単に最新技術について学ぶだけでなく、技術が社会に導入されたときに起こる変化を予測し、より良い未来をデザインするための思考力を身につけることができます。自動運転の恩恵を最大限に引き出し、地方が活力を取り戻すためには、技術開発だけでなく、インフラ整備、法制度の設計、そして地域経済との連携といった社会的な視点が不可欠です。

未来のモビリティ社会を創るのは、今を生きる私たちです。この研究を深め、あなたの考える「理想の地方の交通網」をぜひ提案してください。

関連書籍

身近な仕事について考えてみよう!

- 仕事のことを通じて学んだこと、楽しかったこと、難しかったことを書いてみましょう。

- テーマについての新しい発見や、自分が感じたことをまとめます。

- 今後、さらに調べてみたいことや、他の人に教えたいことがあれば、それも書いてみましょう。