今回のテーマ

「町の変化を写真で比較し地図に可視化してみよう」

「タイムマシンがあったら、昔の町を見てみたいな」

誰もが一度は考えたことがあるのではないでしょうか。残念ながらタイムマシンはまだありませんが、昔の町の姿を知る方法があります。それが「古写真」です。

この自由研究では、図書館やインターネットで探し出した昔の町の写真(古写真)を手がかりに、同じ場所が「今」どうなっているのかを実際に訪れて調査します。そして、昔と今の写真を並べて比較し、発見した変化や変わらないものを地図の上にまとめていきます。

ただ写真を比べるだけでなく、なぜそのように変化したのかを考えることで、自分が住む町の歴史や人々の暮らしの移り変わりを解き明かしていく、まるで探偵のようなワクワクする研究です。

自由研究の目的

- 歴史的視点と地域への理解 普段何気なく見ている風景が、長い年月をかけて変化してきたことを知ることで、地域の歴史や文化への理解が深まります。なぜこの場所にこの道ができたのか、なぜこの建物はなくなったのか。一つ一つの変化には理由があり、それを知ることで町への愛着がより一層湧いてくるでしょう。

- 観察力と比較分析力 古写真と現在の風景を注意深く見比べることで、細かな違いに気づく「観察力」が養われます。さらに、「建物が木造からコンクリートに変わった」「道が広くなった」といった変化を見つけ出し、その理由を考えることで、物事を多角的に捉え、筋道を立てて考える「比較分析力」が身につきます。

- 情報収集・活用能力 古写真を探したり、その場所がどこなのかを特定したり、変化の理由を本やインターネット、地域の人へのインタビューで調べたりする過程で、情報収集能力や、集めた情報を整理して活用する力が向上します。

自由研究のゴール

- レベル1 比べてみよう!「今昔アルバム」の作成

まずは1〜2か所の古写真を見つけ、同じ場所・同じ角度から現在の写真を撮影します。2枚の写真を並べて、気づいた変化を箇条書きでレポートにまとめ、「今昔アルバム」を完成させましょう。 - レベル2 地図で示そう!「オリジナル今昔マップ」の作成

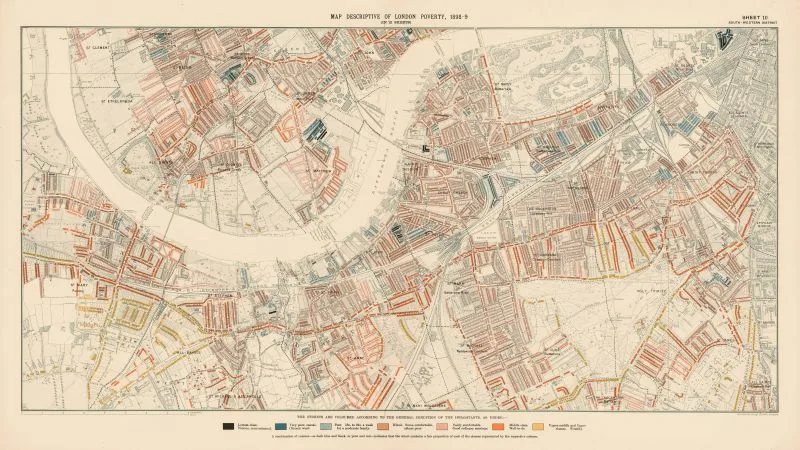

調査する場所を5〜10か所に増やし、調査結果を地図の上にマッピングします。どのエリアで大きな変化があったのか、逆にあまり変わらない場所はどこかなど、地図にすることで町全体の変化の様子がひと目でわかる「オリジナル今昔マップ」が完成します。 - レベル3 理由を探ろう!「まちの歴史探求レポート」の作成

写真の比較や地図作りにとどまらず、なぜ町がそのように変化したのかを深く掘り下げます。図書館で郷土史を調べたり、地域の博物館の学芸員さんや、昔からその町に住んでいるお年寄りにインタビューしたりして、変化の背景にある出来事(大きな災害、新しい法律、交通機関の発達など)を突き止めます。調査結果を元に、町の未来がどうなっていくかを予測し、提言するレポートにまとめ上げれば、学術的な研究に近づきます。

取り組み例

このテーマは、日本中の多くの人々や機関が取り組んでいます。

- 国土地理院「地理院地図」

インターネット上で利用できる国土地理院の「地理院地図」では、過去の航空写真と現在の地図や航空写真を重ねて見ることができます。自分が住んでいる場所が、数十年前は森や畑だったことなどがわかり、大きな視点で町の変化を捉えることができます。 - 地域の図書館や博物館の取り組み

多くの地域の図書館や公文書館では、所蔵する古写真や絵葉書をデジタル化してウェブサイトで公開しています。こうした「デジタルアーカイブ」は、貴重な古写真を手に入れるための宝の山です。「〇〇市 デジタルアーカイブ」などのキーワードで検索してみましょう。 - 市民参加型のプロジェクト

地域によっては、市民が持ち寄った昔の写真を地図にマッピングしていくプロジェクトが行われています。こうした活動に参加してみるのも、研究の幅を広げる良い機会になります。

研究を進めるうえで、以下のポイントに注目しよう!

- 古写真の探し方

まずは身近な場所から。家のアルバムに昔の町の写真はありませんか?それが一番のスタートです。なければ、地域の図書館、郷土資料館、博物館に相談してみましょう。インターネット上のデジタルアーカイブも非常に有効です。 - 著作権の確認

インターネットや本で見つけた写真を使う場合は、自由に使って良いものか、出典を明記する必要があるかなど、著作権について必ず確認しましょう。 - 撮影場所の特定

古写真に写っている特徴的な建物、山や川の形、道のカーブ、古い看板などをヒントに、地図と見比べながら場所を特定します。推理ゲームのようで、この研究で最も面白い部分の一つです。 - 安全な現地調査

写真を撮るのに夢中になって、車道に出たりしないように、交通安全には十分気をつけましょう。また、私有地や危険な場所には絶対に立ち入らないでください。調査は必ずおうちの人と一緒に行いましょう。 - 比較の視点

「建物」「道路」「自然(木や川)」「乗り物」「人々の服装や様子」「看板」など、比較する視点をあらかじめ決めておくと、たくさんの発見ができます。

自由研究の進め方

Step 1 テーマ(調査地域)を決める

まずは、自分が一番よく知っている場所、例えば「自分の家の周り」「通学路」「商店街」など、調査する地域を決めましょう。

Step 2 古写真の収集と場所の特定

図書館やインターネットで、調査地域の古写真を探します。見つけたら、それがどこで撮影されたものなのかを地図で確認し、特定します。

Step 3 現地調査と写真撮影

特定した場所に実際に行き、古写真と見比べながら、できるだけ同じ角度、同じ構図で現在の写真を撮影します。周りの安全をしっかり確認しましょう。

Step 4 情報の整理と比較・考察

撮影してきた写真と古写真を並べ、「変わったところ」「変わらないところ」をノートに書き出します。なぜ変わったのか、その理由を家族と話し合ったり、本で調べたりして考察を深めます。

Step 5 まとめ

調査結果をレポートや模造紙にまとめます。レベル2以上を目指すなら、地図を用意し、撮影した場所ごとに番号をつけ、写真と発見したことを書き込んで「今昔マップ」を作成しましょう。発表形式にするなら、クイズなどを取り入れると、聞いている人も楽しめます。

自由研究から発見したアイデア

- 「未来予想図」を描いてみよう

過去から現在への変化の法則性を見つけて、「10年後、50年後、この町はこうなっているかもしれない」という未来の姿を絵や文章で表現してみましょう。 - 「まちの記憶かるた」を作ろう

古写真と、その場所にまつわるエピソードを読み札にした「オリジナルかるた」を作成します。遊びながら地域の歴史を学ぶことができ、世代を超えたコミュニケーションのツールになります。 - バリアフリーマップへの応用

町の変化を調べていると、昔はなかったスロープや点字ブロック、広くなった歩道などに気づくかもしれません。そうした発見を元に、お年寄りや車椅子の人が過ごしやすい場所をマッピングした「バリアフリーマップ」に発展させることもできます。

この自由研究に関連する仕事

- 学芸員 博物館や資料館で、歴史的な資料(古写真も含む)を収集、保存、研究し、展示を通じて人々に伝えます。

- 都市計画プランナー/まちづくりコンサルタント 地域の歴史や特性を理解した上で、人々が快適で安全に暮らせる未来の町をデザインします。

- 地図製作者/GIS(地理情報システム)技術者 地図を作成したり、様々な地理空間情報をコンピューターで分析・活用したりする専門家です。

- 建築家 街の景観や歴史との調和を考えながら、新しい建物を設計します。

- 郷土史家 特定の地域の歴史を専門に研究し、その成果を本や講演で発表します。

まとめ

古写真を使った町の変化の調査は、過去への時間旅行であり、未来の町を考えるきっかけにもなる、奥深い自由研究です。一枚の写真から始まる探求の旅は、あなたに多くの発見と学びをもたらしてくれるでしょう。

この夏、カメラと地図を片手に、あなたの町の「ものがたり」を探しに出かけてみませんか?きっと、いつも歩いている道が、まったく違う景色に見えてくるはずです。

関連書籍

身近な仕事について考えてみよう!

- 仕事のことを通じて学んだこと、楽しかったこと、難しかったことを書いてみましょう。

- テーマについての新しい発見や、自分が感じたことをまとめます。

- 今後、さらに調べてみたいことや、他の人に教えたいことがあれば、それも書いてみましょう。