本をもっと楽しく!若者に読書を広めるアイデアを考えてみよう!

近年、スマートフォンの普及などにより、若者が活字に触れる機会が減っている「読書離れ」が指摘されています。文化庁の「国語に関する世論調査」などを見ても、1ヶ月に本を1冊も読まない若者の割合は、決して少なくありません。

しかし、読書は語彙力や読解力を高めるだけでなく、豊かな感性や想像力、そして多様な価値観を育む上で非常に大切な活動です。この研究では、なぜ若者が本を読まなくなっているのか、その原因を多角的に分析し、どうすれば本の魅力を伝えられるのか、具体的なアイデアを企画・提案することを目指します。

- 社会問題を「自分ごと」として捉える力 「若者の読書離れ」という社会的な課題を、データやインタビューを通して深く知ることで、社会の動きを自分自身の問題として考える力が身につきます。

- 企画力・提案力の向上 「どうすればもっと面白くなる?」と考えるプロセスは、新しいサービスやイベントを企画する訓練になります。人を惹きつけるアイデアを考え、説得力のある形で提案する力が養われます。

- 自分自身の成長 読書離れの原因を探ることは、自分自身の生活や価値観を見つめ直すきっかけにもなります。この研究を通して、一生モノの趣味になるような、新しい本との出会い方が見つかるかもしれません。

自由研究のゴール

- 初級 読書離れの「なぜ?」を解き明かす!

- ゴール 新聞記事や公的な調査結果をまとめ、若者の読書離れの現状と原因をレポートする。

- 進め方 図書館やインターネットで関連する記事や統計データを調べ、分かったことを整理してまとめる。

- 中級 身近な声から解決策を探る!

- ゴール 友人や家族にアンケートやインタビューを行い、リアルな声に基づいた読書離れの原因分析と、解決策のアイデアを提案する。

- 進め方 「月に何冊本を読むか」「なぜ読まないのか」「どんな本なら読みたいか」などの質問を用意し、身近な人に調査。結果をグラフなどにまとめ、考察を加える。

- 上級 読書イベントを企画・実践する!

- ゴール 読書の楽しさを広めるための具体的なイベントやサービスを企画し、提案書を作成。可能であれば、クラスの友達などを対象に小規模なイベントを実践してみる。

- 進め方 先進的な事例を参考に、オリジナルの読書推進企画を立案。企画の目的、内容、期待される効果などをまとめた本格的な提案書を作成し、発表する。

世界の読書を楽しくするユニークな取り組み例

- ビブリオバトル 「知的書評合戦」とも呼ばれるイベント。数人がそれぞれお気に入りの本を5分間で紹介し、一番読みたくなった本「チャンプ本」を投票で決定します。ゲーム感覚で本と出会えるのが魅力です。

- POP職人 書店でよく見かける、本の内容を短い言葉とイラストで紹介する「POP」。思わず手に取りたくなるような魅力的なPOPを作成し、その技術を競うコンテストも開催されています。

- ブックツリー 様々な分野の専門家が、独自のテーマで選んだ本を紹介してくれるサービス。自分の興味に合った「本の専門家」を見つけることで、思いがけない一冊に出会えます。

- 泊まれる本屋「BOOK AND BED TOKYO」 「読書をしていたら、いつの間にか眠ってしまった」という最高の「寝る瞬間」を体験できる宿泊施設。非日常的な空間で、どっぷりと本の世界に浸れます。

- Bookstagram (ブックスタグラム) 写真共有SNSのInstagramで、「#bookstagram」や「#読書好きな人と繋がりたい」といったハッシュタグをつけて、読んだ本の感想やおしゃれな写真を投稿するカルチャー。世界中の本好きと繋がることができます。

研究を進めるうえで、以下のポイントに注目しよう!

- 客観的なデータと主観的な意見を組み合わせる 公的な統計データで全体像を掴むだけでなく、友人や家族へのアンケートで身近な意見を集めましょう。両方を組み合わせることで、研究に深みと説得力が生まれます。

- 「なぜ?」を5回繰り返す 「なぜ本を読まないの?」→「時間がないから」で終わらせず、「なぜ時間がないの?」→「スマホを見てしまうから」→「なぜスマホを見るの?」→「友達との話題についていきたいから」…というように、原因を深掘りしていくことで、問題の本質が見えてきます。

- 「若者視点」を忘れない 「若者に本を読ませる」という上からの目線ではなく、「どうすれば自分たちがもっと本を楽しみたくなるか?」という当事者としての視点を大切にしましょう。自分たちが「面白そう!」と思えるアイデアこそが、最高の解決策になるはずです。

自由研究の進め方

ステップ1 テーマの深掘りと計画

- 「若者の読書離れ」の中でも、特に何に焦点を当てるか決める。(例:「通学時間と読書の関係」「SNSが読書に与える影響」)

- 研究のゴールを設定し、全体のスケジュールを立てる。

ステップ2 情報収集

- インターネットや図書館で、読書に関する統計データ、新聞記事、関連書籍などを探す。

- 具体的な事例(ビブリオバトル、ユニークな書店など)を調べる。

ステップ3 アンケート・インタビューの実施

- 調査したい内容を元に、アンケートの質問項目を作成する。

- 友人や家族、学校の先生などに協力を依頼し、アンケートやインタビューを実施する。

ステップ4 分析と考察

- 集めた情報やアンケート結果をグラフや表に整理する。

- 結果から何が言えるのかを分析し、読書離れの原因や、読書の新たな可能性について考察する。

ステップ5 新しいアイデアの提案

- 分析・考察に基づいて、読書を広めるための具体的なアイデアを考える。

- 企画の目的、ターゲット、内容、期待できる効果などをまとめる。

ステップ6 まとめと発表準備

- 研究の動機から結論までをレポートにまとめる。

- ポスターやスライドなど、発表形式に合わせて資料を作成する。

自由研究から発見したアイデア

アイデア1 『推し本プレゼン大会』

自分の好きなアニメキャラクターやアイドル、歴史上の人物などの「推し」が「もし本を読んだら、どんな本を選ぶか?」を想像し、その人になりきって本を紹介するプレゼン大会。推しへの愛と本の知識が試される!

アイデア2 『読書BGMプレイリスト作成』

物語の雰囲気やジャンル(冒険、ミステリー、恋愛など)に合わせて、最適なBGMプレイリストを作成し、音楽配信サービスなどで共有する。音楽をきっかけに本に興味を持つ人を増やす。

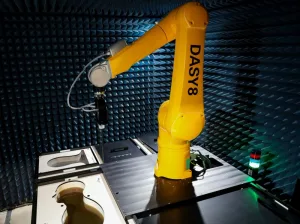

アイデア3 『AI司書と謎解き読書クエスト』

対話型AIに「夏にぴったりの冒険がしたい」「3時間で泣ける話が読みたい」といったリクエストをすると、おすすめの本を提案してくれる。さらに、提案された本の中に隠された謎を解き、次の本へと進んでいくゲーム感覚の読書体験を企画する。

この自由研究に関連する仕事

- 編集者 読者が「面白い!」と思う本を企画し、著者と一緒に本を作り上げるプロデューサー。

- 書店員/司書 本の魅力を伝え、人と本との出会いを演出する専門家。

- マーケター 本の売上を伸ばすために、広告戦略やイベントを企画する仕事。

- Webディレクター/アプリ開発者 電子書籍ストアや読書管理アプリなど、デジタルな読書体験をデザインする仕事。

- 教師 子どもたちに読書の楽しさや大切さを教え、知的好奇心を引き出す仕事。

自由研究のまとめ

今回の自由研究では、「若者の読書離れ」というテーマを通して、社会課題の分析、情報収集、そして企画提案という一連のプロセスを体験することができます。

「なぜ本を読まないんだろう?」という素朴な疑問から始めた探求は、きっと君自身と本との関係を見つめ直す、またとない機会になるはずです。この研究で生まれた君だけのアイデアが、未来の読書体験をより豊かにし、多くの同世代を本の世界へいざなうきっかけになるかもしれません。

さあ、本の世界の新しい扉を開く冒険に、出発しよう!

関連書籍

身近な仕事について考えてみよう!

- 仕事のことを通じて学んだこと、楽しかったこと、難しかったことを書いてみましょう。

- テーマについての新しい発見や、自分が感じたことをまとめます。

- 今後、さらに調べてみたいことや、他の人に教えたいことがあれば、それも書いてみましょう。