INDEX

手作り紙芝居を作ってみよう!

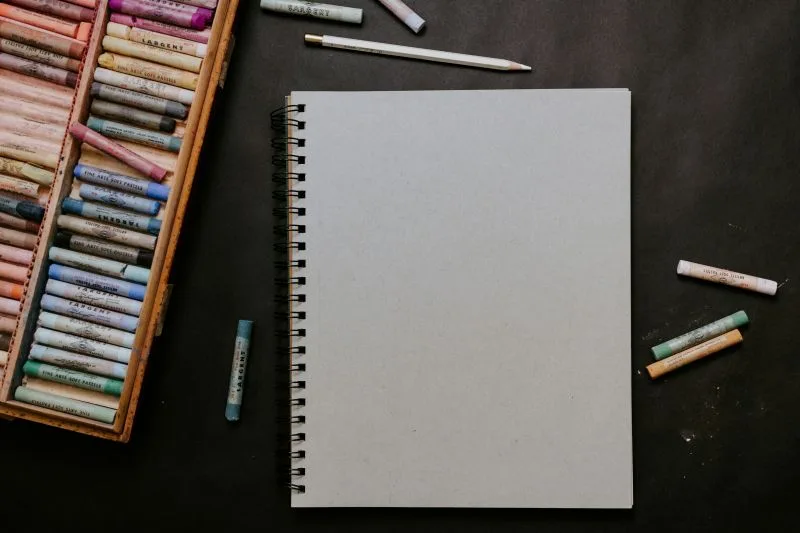

家庭で手軽にできる「紙芝居」の制作と上演を通じて、物語の構成力や表現力を育む自由研究です。材料は画用紙やダンボール、クレヨンや絵の具など身近なものでOK。ストーリーを考え、プロップ(絵パネル)を作成し、自分だけの舞台で演じる楽しさを体験します。

- 創造力の育成 自分で物語の構成や絵を考えることで、アイデアを形にする力が身につきます。

- 表現力の向上 登場人物のセリフや演技を工夫することで、伝えたい気持ちをより豊かに表現できます。

- コミュニケーション力 家族や友だちに作品を披露する過程で、聞き手の反応を受け取りながら対話力が磨かれます。

- 工作スキル 紙や絵具の扱い方、色彩感覚など、手先の器用さが向上します。

自由研究のゴール

- レベル1 絵パネルを5枚以上作り、短いお話を演じられる。

- レベル2 キャラクターのセリフや効果音を取り入れ、演出効果を工夫できる。

- レベル3 背景や小物を追加して舞台装置をグレードアップし、観客を物語の世界に引き込むことができる。

- レベル4 オリジナル脚本を完成させ、発表会を開いて感想を集め、次回作に活かせる。

手作り紙芝居の例

- 事動物たちの大冒険

絵パネル6枚で、森の動物たちが協力して川を渡るストーリーを制作。カラフルな動物キャラと飛び出す仕掛けが好評。

- 魔法の花園

絵具で鮮やかな花畑を描き、花びらの切り抜きを使ったアニメーション効果を実現。音楽を流しながら上演し、臨場感を演出。

- 地球探検隊

ダンボールで作ったステージを背景に、宇宙服を着た隊員の冒険を演じる。ライトと影を使った演出がポイント。

研究を進めるうえで、以下のポイントに注目しよう

- ストーリー構成 起承転結を意識し、始まり・問題・解決・結末をはっきりさせる。

- ビジュアルデザイン 色のコントラストやキャラクターの表情で感情を伝える工夫。

- 演出アイデア 効果音やセリフのテンポ、声の強弱で場面の雰囲気を変える。

- 工作の工夫 パネルの持ち手を工夫してスムーズにめくれるようにする、背景を折りたたみ式にするなどの仕掛け。

- 発表・フィードバック 観客の反応をメモし、改善点を次の作品に活かす。

自由研究の進め方

- テーマ決め・脚本作成

興味のあるお話や身近な出来事を題材に、タイトルとあらすじを考える。

- キャラクター&背景デザイン

画用紙に下絵を描き、ペンや絵の具で色を塗る。

- パネル組み立て

ダンボールや厚紙を台紙にして、絵パネルを貼り付ける。めくりやすい持ち手も付ける。

- 演出アイデア検討

効果音(手拍子、口笛など)や照明の工夫をリストアップ。

- リハーサル&改善

家族や友だちの前で練習し、反応を見ながらストーリーや絵を修正。

- 本番上演・記録

上演を動画撮影して、感想コメントを集める。

自由研究から発見したアイデア

- インタラクティブ紙芝居 観客の選択でストーリーが分岐するマルチエンディング方式を導入。

- AR(拡張現実)連動 スマホアプリで紙芝居のキャラが3Dで動き出す仕掛けを実験。

- コラボ作品 友だちと分担してパネルを持ち寄り、連続ドラマ風にシリーズ化するプロジェクト。

この自由研究に関連する仕事

- 絵本作家・イラストレーター 物語と絵を組み合わせる表現者。

- 劇作家・脚本家 ストーリー構成やセリフを書き、舞台作品を生み出す仕事。

- 児童文化財団スタッフ 紙芝居など伝統芸能の普及・ワークショップを企画運営。

- 舞台演出家 演技や舞台装置の演出を担当し、観客体験をデザインするクリエイター。

自由研究のまとめ

手作り紙芝居は、工作・絵画・物語構成・演出といった多彩な要素を一度に楽しめる総合的な自由研究テーマです。完成した作品を上演することで、発表力やコミュニケーション力も磨かれ、達成感は格別。ぜひ家族や友だちと一緒に取り組み、世界に一つだけの紙芝居を完成させてください!

関連書籍

身近な仕事について考えてみよう!

- 仕事のことを通じて学んだこと、楽しかったこと、難しかったことを書いてみましょう。

- テーマについての新しい発見や、自分が感じたことをまとめます。

- 今後、さらに調べてみたいことや、他の人に教えたいことがあれば、それも書いてみましょう。