教育制度の特徴

ジブチの教育制度は、歴史的なつながりからフランスの制度がモデルになっています。基本は「小学校(6年間)→中学校(4年間)→高校(3年間)」という流れです。

大きな特徴は、授業で使われる言葉です。ジブチの公用語はフランス語とアラビア語。そのため、学校の授業も主にこの2つの言語で行われます。子供たちは家庭で話すソマリ語やアファル語に加えて、学校で新しい言語を学びながら、算数や理科などの様々な教科を勉強します。複数の言語を学ぶことは、子供たちの可能性を広げる一方、学習の難しさにつながることもあります。

教育方法

ジブチの教育方法は、先生が黒板に書いたことを生徒が一斉にノートに書き写し、それを暗記するという伝統的なスタイルが中心です。これは、先生の数や教科書などの教材が限られている中で、一度に多くの生徒へ知識を伝えるための工夫でもあります。

しかし最近では、ただ覚えるだけでなく、子供たちが自ら考え、質問し、グループで話し合いながら学ぶ「児童中心の学習」を取り入れようとする動きも始まっています。これにより、子供たちの考える力やコミュニケーション能力を育てようとしています。

教育への取り組みや支援

ジブチ政府は、「教育は国の未来を作る」という考えのもと、国の予算の多くを教育分野に使い、学校の建設や先生の育成に力を入れています。

また、ユニセフや世界銀行といった国際機関も、ジブチの子供たちのために大きな支援を行っています。例えば、教科書を配布したり、安全な水が飲める井戸やトイレを学校に設置したり、給食を提供して子供たちが栄養のある食事をとれるようにしたりと、様々な角度から学習環境の改善を後押ししています。特に、周辺国から逃れてきた多くの難民の子供たちが、ジブチの学校で一緒に学べるような支援も積極的に行われています。

子供達の1日の過ごし方

ジブチの子供たちの生活は、都市部と地方で大きく異なります。

首都ジブチシティなどの都市部に住む子供は、朝、学校へ行き、お昼には一度家に帰って家族と昼食をとります。午後にまた学校へ戻り、授業が終わると友達とサッカーをしたり、家で宿題をしたりして過ごします。

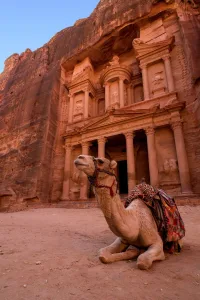

一方、地方で暮らす遊牧民の子供たちは、ヤギやラクダの世話など、家族の大切な手伝いが仕事の一部です。そのため、毎日学校に通うのが難しい子も少なくありません。太陽の動きや星の位置で時間を知るなど、自然の中で生きる知恵を学びながら成長していきます。

教育と社会の関係

かつてポルトガルは、ヨーロッパの中でも識字率(文字の読み書きができる人の割合)が低い国の一つでした。しかし、国全体で教育に力を入れたことで、経済が大きく発展しました。教育が、国を豊かにし、人々の生活を向上させる力になることを証明しています。

一方で、大学を卒業しても希望する仕事に就くのが難しいという課題もあり、教育で学んだことを社会でどう活かしていくかが、重要なテーマとなっています。

国が抱える教育の課題と未来

ジブチの教育は、いくつかの大きな課題に直面しています。

- 教育の質 教材が不足していたり、専門的な知識を持つ先生がまだ少なかったりします。

- 格差 設備の整った都市部の学校と、地方や遊牧民の子供たちが学ぶ環境との間には、大きな差があります。

- 女子教育 女の子は家事を手伝うために、中学校に進学せずに学校を辞めてしまうことがあります。

- 気候変動の影響 干ばつが続くと、遊牧民の家族は水や食料を求めて移動しなければならず、子供たちは安定して学校に通えなくなります。

これらの課題に対し、ジブチ政府と国際社会は協力して、移動式の学校を作ったり、女の子も学校に通いやすいような環境を整えたりと、様々な取り組みを進めています。困難な課題は多いですが、すべての子供が質の高い教育を受けられる未来を目指して、国全体で挑戦を続けています。

教育と文化や価値観の関係

複数の言語が育む「柔軟なコミュニケーション能力」と「多様性への寛容さ」

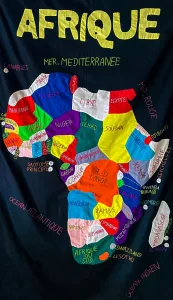

家庭で話すソマリ語やアファル語、イスラムの教えと共に学ぶアラビア語、そして公の場で使うフランス語と、多くの子供たちは複数の言語の中で育ちます。これにより、異なる文化や考え方を持つ相手とも自然にコミュニケーションをとろうとする柔軟性が身につきます。様々な国の人々が行き交う「アフリカの角」の玄関口として、異文化を自然に受け入れる寛容な社会の土台となっています。

イスラムの教えと共同体意識が育む「強い相互扶助の精神」

ジブチは国民のほとんどがイスラム教徒です。イスラムの教えには、富める者が貧しい者を助ける「ザカート(喜捨)」の考え方があり、この助け合いの精神は教育や生活の中に深く根付いています。困っている親戚や隣人がいれば、家族のように助けるのが当たり前。この強い絆と相互扶助の精神が、厳しい環境でも人々が支え合って生きていく文化を育んでいます。

口承文化が育む「年長者への敬意」

文字で記録を残すことが難しかった砂漠の遊牧民の暮らしでは、歴史や物語、詩、そして生きていくための知恵は、すべて年長者から若者へと「語り継ぐ」ことで伝えられてきました。この口承文化の伝統から、知識と経験が豊富な年長者は非常に尊敬される存在です。現代の学校教育の中でも、先生や地域の大人を敬い、その話に真剣に耳を傾けるという価値観に繋がっています。

まとめ

厳しい自然環境と複雑な社会状況の中、ジブチでは国と人々が一体となって、未来への一番の投資である「教育」に力を注いでいます。複数の言語を操り、たくましく生きる子供たちの学びの姿は、私たちに多くのことを教えてくれます。日本にいる私たちにとって当たり前の学習環境が、世界では決して当たり前ではないこと、そして、どんな場所に生まれても「学びたい」という強い気持ちは同じだということを、ジブチの子供たちは示してくれています。彼らの挑戦を応援するとともに、私たちの学びの機会がいかに恵まれているかを考えてみるのも、大切な自由研究の一つかもしれません。

感想を温めよう!

- 世界の教育の内容を通じて学んだこと、楽しかったこと、難しかったことを書いてみましょう。

- テーマについての新しい発見や、自分が感じたことをまとめます。

- 今後、さらに調べてみたいことや、他の人に教えたいことがあれば、それも書いてみましょう。

If you would like to publish your experience in our media, please contact us at the email address below, we publish for $300 per article.

mailto: hello@s-labo.earth

foodots.

空庭のテーマ

感想窓口

マーケティングを学ぼう!

あわせて読みたい

あわせて読みたい