今回のテーマ

「通学路・遊び場のスマホ/携帯電話の使用率を記録して、歩行中のスマホ利用と安全性について考察してみよう」

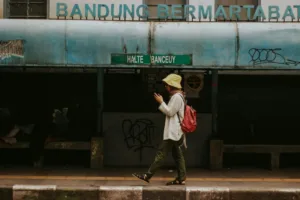

この自由研究のテーマは、通学路や公園、駅前などの公共の場所における、歩行中の人々の「スマートフォン(スマホ)/携帯電話の使用率」を調査・記録し、そのデータをもとに安全性を考察するというものです。

具体的には、特定の場所と時間を定めて、通行する人数と、その中でスマホを見たり操作したりしている人の数をカウントします。このシンプルな調査を通じて、「歩きスマホ」の実態を定量的に把握し、それが私たちの日常的な安全にどのように影響しているのかを、客観的なデータに基づいて考えます。

自由研究の目的

近年、スマホは私たちの生活に欠かせないツールになりましたが、同時に「歩きスマホ」による事故やトラブルも増えています。駅のホームからの転落、自転車や歩行者との衝突、周囲への注意散漫による危険な行動などがニュースで取り上げられることも少なくありません。

この研究を行うことで、私たちは以下のことを学べます。

- データ分析力 実際の社会の現象を数値化(見える化)し、統計的に処理するスキルが身につきます。

- 課題発見力と考察力「歩きスマホは危険」という漠然とした認識ではなく、「どの年代の人が、どの時間帯に、どれくらいの割合で使っているから、この場所は特に危険かもしれない」といった、具体的な課題と解決の糸口を発見する力が養われます。

- 社会との関わり 自分たちの身の回りにある「公共の安全」という重要なテーマについて深く考え、社会の一員としての当事者意識を持つことができます。

自由研究のゴール

初級レベルのゴール

- 通学路など、身近な場所を1〜2箇所選び、時間帯を変えて3回以上、スマホ使用率の計測を完了させる。

- 計測結果から使用率のパーセンテージを計算し、グラフにまとめる。

- 「使用率が高い時間帯/場所」と「危険性」について、自分の考えをまとめる。

上級レベルのゴール

- 複数の種類の場所(例:通学路、公園、商業施設前)を選び、曜日や天候も考慮して計測する。

- 歩行者の年代別(子ども、学生、大人、高齢者など)に使用率を分類して、より詳細なデータを収集する。

- 収集したデータに基づき、なぜその場所でその年代の使用率が高いのかを社会的な背景から考察する(例:学生はSNSをチェックしている、サラリーマンは仕事の連絡をしているなど)。

計測場所の危険な点(例:段差、信号の少なさ)と使用率のデータを関連付けて、具体的な対策やルールを提案する。

学校の前の歩道の調査例

ある中学生が、以下の場所と時間帯で調査を行いました。

| 場所 | 時間帯 | 天候 | 通行した人数 | スマホ使用人数 | 使用率 |

| 学校前の歩道 | 登校時間 (7:45-8:00) | 晴れ | 120人 | 18人 | 15.0% |

| 学校前の歩道 | 帰宅時間 (16:00-16:15) | 晴れ | 150人 | 45人 | 30.0% |

この事例からわかること

登校時間よりも帰宅時間の方が、スマホの使用率が2倍も高いという結果が出ました。

考察の例

- 登校時は、遅刻を気にしたり、先生の目があったりするため、使用率が低いのではないか。

- 帰宅時は、学校から解放され、友達との連絡やゲーム、SNSなどをチェックする人が増えるため、使用率が高くなるのではないか。

- 帰宅時間帯は、使用率が高く、特に注意力が散漫になっている人が多いと考えられるため、この時間帯に注意喚起のポスターなどを設置するのが効果的ではないか。

このデータは、「危険な時間帯」を具体的に示しており、抽象的な「歩きスマホはダメ」という注意よりも、ずっと説得力があります。

研究を進めるうえで、以下のポイントに注目しよう!

- 統一された計測ルール 「スマホ使用」を明確に定義すること。例:「画面を見ながら歩いている人」「立ち止まって操作している人」など、何をカウントするのかを事前に決めて、一貫した基準で計測しましょう。

- 複数回の計測 1回の計測だけでは偶然のデータになってしまう可能性があります。時間帯、曜日、場所を変えて複数回計測することで、より信頼性の高いデータを得られます。

- 安全の確保 調査中は、あなた自身が「立ち止まって」安全な場所から計測を行いましょう。計測に夢中になって、あなたが事故に遭っては意味がありません。

自由研究の進め方

Step 1 計画を立てる

- 調査場所(3〜5箇所)と調査時間(登校時、夕方、休日など)を決める。

- 「スマホ使用」の定義を具体的に決める。

- 計測用紙を作成する(日付、場所、時間、通行人数、スマホ使用人数を記入する欄)。

Step 2 データを収集する

- 指定の場所に行き、安全な場所に立ち止まる。

- 決めた時間(例:15分間)で、通行人数とスマホ使用人数をカウントする。

- カウントが漏れないよう、事前に大人(例:スマホを使用している人)と子ども(例:使用していない人)など、異なる分類で数える練習をしておくと良いでしょう。

Step 3 データをまとめる・グラフ化する

- 収集したデータから、それぞれの場所・時間帯のスマホ使用率(%)を計算する。

使用率(%)=スマホ使用人数÷通行した人数×100 - 時間帯ごとの比較や、場所ごとの比較がしやすいように、棒グラフや円グラフを作成する。

Step 4 考察と提案

- グラフや計算結果を見て、「使用率が高かったのはなぜか?」「なぜこの場所は危険だと感じたか?」といった理由を深く考える。

- この研究結果から、「歩きスマホを減らすための具体的な提案」をまとめる(例:危険な場所に注意喚起のシールを貼る、通学時間帯だけ巡回する、など)。

自由研究から発見したアイデア

「危険度ラベル」の提案

調査場所のデータ(使用率、段差や交差点の数などの危険要素)を総合して、その場所の「歩きスマホ危険度」をA・B・Cの3段階で評価するラベルを提案する。

- A(高危険度) スマホ使用率が特に高い、または見通しが悪く、交差点や段差がある場所。→ スマホ禁止ゾーンの提案。

- C(低危険度) 使用率が低く、安全な歩道が確保されている場所。

このラベルは、学校や地域の広報誌、自治体の安全対策などに活かせる具体的な政策提言となります。これにより、データに基づいた効果的な安全対策が実現するかもしれません。

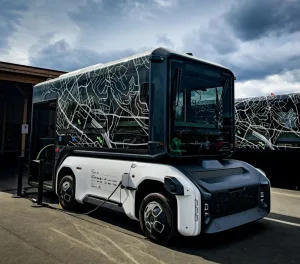

この自由研究に関連する仕事

- データサイエンティスト / データアナリスト 社会や企業の膨大なデータを集め、分析し、未来の予測や問題解決に役立てる専門家。

- 都市計画家 / 交通計画コンサルタント 街の人の流れや行動を分析し、より安全で便利な道路や交通システムを設計する仕事。

- 警察官 / 防災・危機管理の公務員 地域の安全を守るために、危険な場所を特定したり、事故が起こる原因を分析したりする仕事。

- マーケティングリサーチャー 人々の行動パターンを調査し、なぜその商品が売れるのか、なぜその行動を取るのかを分析して、企業の戦略立案をサポートする仕事。

まとめ

この自由研究は、私たちの身の回りにある「便利さと危険」という現代社会の大きな課題に、科学的なデータという武器を持って挑むものです。

- 調査(データ収集)

- 分析(グラフ化と計算)

- 考察(なぜそうなるかの深掘り)

- 提案(問題解決のアイデア)

このプロセスを通じて、あなたは「歩きスマホ」というテーマを超えて、社会の課題を発見し、解決する力を養うことができます。ぜひ、あなたの通学路や遊び場を観察し、未来の安全を守るための「気づき」を発見してください!

関連書籍

身近な仕事について考えてみよう!

- 仕事のことを通じて学んだこと、楽しかったこと、難しかったことを書いてみましょう。

- テーマについての新しい発見や、自分が感じたことをまとめます。

- 今後、さらに調べてみたいことや、他の人に教えたいことがあれば、それも書いてみましょう。