今回のテーマ

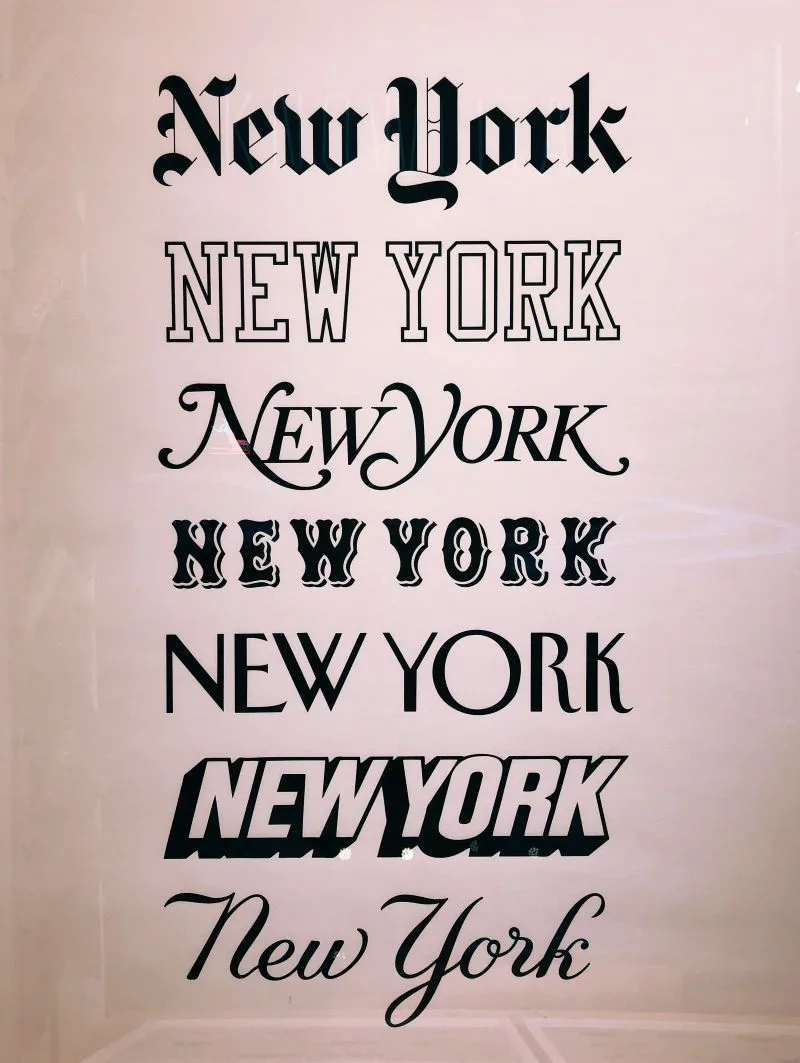

「手書き文字とフォント(印刷文字)で読みやすさの実験をしてみよう」

この自由研究のテーマは、「手書き文字」と「フォント(印刷文字)」という異なる文字種が、読み手の「読みやすさ」にどう影響するかを、読み速度の計測を通じて科学的に探求することです。さらに、読み手の年齢層によって、その読みやすさの傾向に違いが出るのかを調べます。同じ内容の文章を、いくつかのフォントで印刷したものと、手書きで清書したものを用意し、小学生、中学生、大人など異なる世代の人々に読んでもらうことで、文字の形が情報伝達の効率に与える影響を明らかにします。これは、普段何気なく目にしている文字の裏側に潜む、奥深いデザインの秘密に迫る研究です。

自由研究の目的

私たちは毎日、教科書、ウェブサイト、看板、手紙など、さまざまな文字に囲まれて生活しています。この研究は、普段「当たり前」と感じている「読みやすさ」の正体を、客観的なデータで解き明かす鍵となります。

- 情報伝達の効率化 読みやすい文字は、情報を速く、そして正確に伝えることができます。今回の実験を通して、どのような文字が効率的な情報伝達に役立つのか、その科学的な根拠を知ることができます。

- ユニバーサルデザインへの理解 年齢や視覚特性にかかわらず、誰もがスムーズに読める文字(ユニバーサルデザインフォントなど)の重要性を、実証データに基づいて学ぶことができます。これは、多様な人々が暮らしやすい社会を作るための重要な視点です。

- 科学的な思考力 「なんとなく読みやすい」という感想ではなく、「何秒速く読めたか」という定量的なデータに基づいた論理的な考察力と、実験を計画・実行・分析する科学的なアプローチを身につけることができます。

自由研究のゴール

- レベル1 異なる年齢層(例:10代と40代)で、手書き文字と特定のフォントの読み速度を正確に計測し、有意な差があるかをデータで示す。

- レベル2 複数のフォント(例:明朝体、ゴシック体、ユニバーサルデザインフォント)を比較対象に加え、「年齢層ごとに最も速く読めるフォントの種類」を特定する。

- レベル3 実験結果に基づき、「〇〇世代に向けた広報物には、文字の『はらい』や『とめ』がはっきりとしたゴシック体が最適である」といった、具体的な根拠に基づいた文字の使用に関する提言を行うことです。

学校のテスト問題の読みやすさを分析した例

ある中学生は、自分の学校で使われるテスト問題のフォントと、先生が板書で書く手書き文字の読みやすさを比較する実験を行いました。彼は、同じ内容の文章を教科書体(テスト問題に多いフォント)で印刷したものと、先生に頼んで書いてもらった手書きの2種類を用意。これを中学生と、保護者(大人)に読んでもらい、読み速度を計測しました。

結果、中学生は読み慣れている教科書体がわずかに速かったものの、手書きでも大きな差は見られませんでした。しかし、大人は教科書体の方が平均で10%以上速く読めるという結果が出ました。特に、筆跡が崩れがちな手書き文字では、読み間違いが多く発生し、読み返しによる時間のロスが見られました。

この事例から、「読み慣れているかどうか」という経験が読み速度に大きく影響すること、そして「手書きの質のばらつき」が情報伝達の効率を低下させる要因になりうることが分かりました。身近な文字をテーマにすることで、このような興味深い発見が得られます。

研究を進めるうえで、以下のポイントに注目しよう!

- 変数を徹底的にコントロールする

比較したい文字の種類(手書き、フォントA、フォントB)以外の条件は、すべて統一します。具体的には、読む文章の内容、文字数、文字サイズ、行間、そして紙の色や照明の明るさを変えてはいけません。これが実験の公平性を保つ上で最も重要です。 - 統計的に考える

データの信頼性を高めるために、一つの年齢層につき、最低でも10人以上に協力してもらいましょう。また、読み速度の「平均」だけでなく、極端な値を除いた「中央値」や、データのばらつきを示す「標準偏差」なども計算すると、より説得力のある考察ができます。 - 手書き文字の準備

手書き文字は、できるだけ普段の筆跡で、時間をかけて丁寧に書くことが重要です。読みやすい文字と、あえて少し崩した文字の2パターンを用意し比較するのも、考察を深める面白いアプローチです。

自由研究の進め方

- テーマと仮説の設定

比較したい文字の種類(例:手書き、明朝体、ゴシック体)と、年齢層を設定し、「UDフォントはどの世代にも速く読まれるだろう」といった具体的な仮説を立てる。 - 実験文章の作成

小説やニュース記事などから、適切な文字数(例:300字程度)で、内容が簡単すぎず難しすぎない公平な文章を選び、すべての文字種で統一して用意する。 - 実験協力者の募集

異なる年齢層(例:10代、30代、60代など)から、可能な限り多くの協力者を募集する。協力者の視力や普段の読書習慣についても聞いておくと、後々の考察に役立つ。 - 読み取り実験の実施

ストップウォッチを用意し、協力者に「できるだけ速く、かつ正確に読んでください」と指示。読み始めと同時に計測し、読み終えた瞬間に計測を停止する。 - 誤読率のチェック

読み取り後、文章内容に関する簡単な質問を数問(例:3問程度)行い、速度だけでなく正確性も確認する。速くても内容を理解していなければ意味がない。 - データ分析とグラフ化

取得したタイムデータを整理し、年齢層別、文字種別に平均読み速度や誤読率を計算する。結果を棒グラフや折れ線グラフにして視覚的に分かりやすくまとめる。 - 考察と結論

仮説が正しかったか、なぜそのような結果になったのかを深く考察する。特に、「手書き文字のどの特徴が読み取りを遅らせたのか」など具体的な理由をデータから導き出し、研究の発見をまとめる。

自由研究から発見したアイデア

読みやすさのデータが得られた後、さらに研究を発展させるなら、次は「読みやすさ」のその先にある、文字が人に与える心理的な影響をテーマにすることができます。

- 感情効果の検証 速く読める文字は「冷たい」「事務的」な印象を与えるのか?一方、手書き文字は、読み速度が遅くても「温かい」「親しみやすい」という印象でその遅さを補えるのか?被験者に文字を読んだ後の「印象(温かさ、信頼性など)」を数値で評価してもらい、読み速度と感情・印象の関係性を分析します。

- 記憶力との関係 読みやすい文字(速く読める文字)と、記憶に残りやすい文字は本当に同じなのでしょうか?読み取り実験の数時間後に、読んだ文章の内容に関する記憶テストを行い、読み速度と記憶力の相関関係を検証することで、「効率的に学習できる文字」の条件を探ることもできます。

この自由研究に関連する仕事

- タイポグラファー(フォントデザイナー) 文字の形そのものをデザインする仕事です。読みやすさ、美しさ、特定の媒体に合わせた最適化など、この研究で得た知見は、文字デザインの根幹をなします。

- Web/UI/UXデザイナー スマートフォンやWebサイトの画面設計を行う仕事です。どのフォントを使い、文字サイズや行間をどう設定すれば、ユーザーが快適に情報を取得できるか(ユーザー体験=UX)を設計します。今回のデータは、デジタル環境での最適解を見つけるのに役立ちます。

- 教育工学の研究者 教育現場における教材のあり方を研究する仕事です。教科書やドリルに使われる文字が、生徒の理解度や学習効率にどう影響するかを、科学的に分析し、より効果的な教育方法を開発します。

まとめ

今回の自由研究「手書き文字とフォント(印刷文字)で読みやすさの実験をしてみよう」は、「文字と人の関係」という、毎日触れているのに深く考えたことのないテーマを、科学的なデータに基づいて解明する素晴らしい機会です。

この研究は、単なる「速さ」を測るだけでなく、どの文字が、どの世代にとって情報伝達を最も効率的にするのかという実用的な発見に繋がります。実験の条件(変数)をしっかりコントロールし、多くの人からデータを集めることで、結果の説得力が増します。

ぜひ、あなたならではの視点とデータ分析に基づいた「新しい文字のあり方」の提案を目指し、身の回りの文字の世界を深く探求してみてください。大きな発見が待っているはずです!

関連書籍

身近な仕事について考えてみよう!

- 仕事のことを通じて学んだこと、楽しかったこと、難しかったことを書いてみましょう。

- テーマについての新しい発見や、自分が感じたことをまとめます。

- 今後、さらに調べてみたいことや、他の人に教えたいことがあれば、それも書いてみましょう。