教育制度の特徴

サントメ・プリンシペの教育制度は、旧宗主国であるポルトガルの影響を受けています。基本的な学校のシステムは、6年間の初等教育(小学校)と、それに続く中等教育(中学校・高校)で構成されています。

大きな特徴は、初等教育の6年間が義務教育であり、無償(無料)であることです。これにより、多くの子どもたちが学校に通う機会を得ています。実際、小学校への就学率は90%を超えており、これはアフリカの中でも比較的高い数字です。

授業で使われる言葉は、公用語であるポルトガル語。子どもたちは、家庭で話すクレオール語と、学校で学ぶポルトガル語を使いこなしながら成長していきます。

教育方法

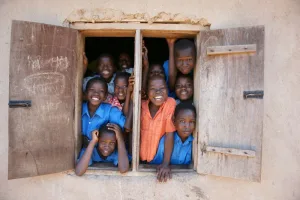

サントメ・プリンシペの教室をのぞいてみましょう。そこでは、先生が黒板の前に立ち、たくさんの生徒に向けて一斉に授業を進める光景がよく見られます。

しかし、国内の学校、特に地方の学校では、教科書やノート、鉛筆などの学用品が十分に行き渡っていないのが現状です。そのため、1冊の教科書を数人で共有したり、先生が黒板に書いたことをひたすらノートに書き写したりといった、教材を大切に使う工夫をしながら学んでいます。

また、先生の数が足りないため、1つの教室に50人以上の子どもたちがいることも珍しくありません。このような環境でも、子どもたちは未来のために一生懸命勉強に励んでいます。

教育への取り組みや支援

サントメ・プリンシペ政府は、「国の発展には教育が不可欠」と考え、国の予算の多くを教育分野に充てています。さらに、ユニセフ(国連児童基金)や世界銀行、ポルトガルなどの国際機関や国々が、サントメ・プリンシペの教育を力強く支援しています。

具体的な支援には、以下のようなものがあります。

-

教科書の提供 子どもたち全員が自分の教科書を持てるように支援しています。

-

教員の研修 先生たちがより質の高い授業を行えるように、研修の機会を提供しています。

- 学校給食プログラム 特に貧しい地域では、学校で提供される給食が子どもたちにとって貴重な栄養源となります。これは子どもたちの健康を守るだけでなく、「給食があるから学校へ行こう!」という、学校へ通うための大きな動機付けにもなっています。

子供達の1日の過ごし方

サントメ・プリンシペの子どもたちは、どんな一日を過ごしているのでしょうか。

朝、多くの子どもたちは早く起きて、家族の一員として仕事を手伝います。井戸へ水を汲みに行ったり、家畜の世話をしたり、畑仕事を手伝ったり。家の仕事が終わると、学校へ向かいます。

学校の多くは、生徒数に対して教室が足りないため、午前と午後の「二部制」をとっています。つまり、一部の生徒は午前中に授業を受け、別の生徒たちは午後から学校に来て学びます。

放課後は、友達とサッカーをして遊んだり、美しい海岸で水遊びをしたり、マンカラのような伝統的なゲームを楽しんだりします。もちろん、家に帰って再び家の手伝いをする子もたくさんいます。自然と共に、家族と共に生きる、たくましい生活ぶりがうかがえます。

教育と社会の関係

サントメ・プリンシペの人々にとって、教育は貧困から抜け出し、より良い未来を築くための希望の光です。読み書きができること(識字)は、正しい情報を得たり、社会に参加したりするための第一歩であり、国の発展に欠かせません。

しかし、課題もあります。中学校や高校を卒業しても、国内には若者向けの仕事が少ないのが現状です。そのため、高い教育を受けたにもかかわらず、安定した職に就くことが難しいという「教育と雇用のミスマッチ」が社会的な問題となっています。この課題の解決が、国の大きなテーマの一つです。

国が抱える教育の課題と未来

サントメ・プリンシペの教育は、いくつかの大きな課題に直面しています。

-

施設の不足と老朽化 特に地方では、教室が足りなかったり、トイレや水道がなかったり、建物が古くなっていたりします。

-

教員の不足 質の高い先生を十分に確保し、地方の学校にも配置することが難しい状況です。

-

中退問題 家庭が貧しいために、子どもが学校をやめて働かなければならないケースがあります。

-

高等教育へのアクセス 国内には大学が一つしかなく、専門的な知識や技術を学べる機会が限られています。

しかし、未来への希望もたくさんあります。国際社会からの支援を受けながら、政府は教育の質を向上させようと努力を続けています。今後は、国の主要産業である観光業や、環境に優しい持続可能な農業を担う人材を育てるための、より実践的な職業訓練や教育が重要になっていくでしょう。

教育と文化や価値観の関係

『分かち合い』と助け合いの文化(レヴェ・レヴェ精神へ)

学校では、1冊の教科書を友達と肩を寄せ合ってのぞき込んだり、1本の鉛筆を貸し合ったりするのが日常です。このような「限られたモノをみんなで共有する」という経験は、自然と「分かち合い」の精神を育みます。 これが、サントメ・プリンシペの代名詞でもある「レヴェ・レヴェ(Leve-leve)」という文化につながっています。「ゆっくり、気楽にいこうよ」という意味の言葉ですが、その根底には「困ったときはお互い様」「焦らず、みんなで助け合っていこう」という温かい共同体意識があります。学校での小さな分かち合いが、社会全体の大きな助け合いの文化を支えているのです。

家族の強い絆と『働くこと』への価値観

多くの子どもたちは、学校へ行く前に水汲みや畑仕事など、家の手伝いをします。彼らにとって、家庭での「労働」と学校での「学び」は、生活を支える両輪です。 この経験から、「家族はひとつのチームである」という強い連帯感と、幼い頃から働くことの尊さを学びます。親を手伝うことで家族に貢献する喜びを知り、それが家族を深く愛し、大切にするという価値観を育んでいます。机の上の勉強だけでなく、生活の中の労働からも生きる力を学んでいるのです。

二言語が育む『創造性』豊かなクレオール文化

家庭で話されることが多い「クレオール語」と、学校や公の場で使われる「ポルトガル語」。子どもたちはこの二つの言語の世界を行き来しながら成長します。 このバイリンガルな環境は、物事を一つの視点からだけでなく、多角的に捉える柔軟な思考力を養います。そして、二つの言語が混ざり合うことで生まれる独特のリズム感や表現力が、音楽やダンス、物語といったサントメ・プリンシペ独自の「クレオール文化」の創造性の源泉となっています。アフリカのリズムとヨーロッパのメロディーが融合した音楽のように、多様性の中から新しいものを生み出す力につながっているのです。

まとめ

アフリカの海に浮かぶ島国サントメ・プリンシペ。そこでは、子どもたちがたくさんの課題に直面しながらも、目を輝かせて学んでいました。教科書を仲間と共有し、家の手伝いをしながら学校に通い、給食の一食に喜びを感じる。彼らにとって「学ぶこと」は、自分と家族、そして国の未来を切り拓くための、何より大切な宝物なのです。

この国の教育について知ることは、私たちが普段当たり前だと思っている日本の恵まれた学習環境を、改めて見つめ直すきっかけを与えてくれます。そして、遠い国の仲間たちがどんな希望を抱き、どんな困難と戦っているのかを想像することは、世界とつながるための第一歩です。

この自由研究が、君にとって新しい世界への扉を開くきっかけになることを願っています。

感想を温めよう!

- 世界の教育の内容を通じて学んだこと、楽しかったこと、難しかったことを書いてみましょう。

- テーマについての新しい発見や、自分が感じたことをまとめます。

- 今後、さらに調べてみたいことや、他の人に教えたいことがあれば、それも書いてみましょう。

If you would like to publish your experience in our media, please contact us at the email address below, we publish for $300 per article.

mailto: hello@s-labo.earth

foodots.

空庭のテーマ

感想窓口

マーケティングを学ぼう!

あわせて読みたい

あわせて読みたい