教育制度の特徴

チャドの教育制度は、フランス植民地時代の影響を強く受けています。公用語であるフランス語で授業が行われることが多く、国語としてのアラビア語や母語が学習の補助に用いられます。義務教育は6歳から14歳までの8年間ですが、地方では学校に通えない子供も多く、実際の就学率は低いのが現状です。

教育方法

都市部の学校では講義形式が中心で、教科書を使って教師が黒板に書いて説明します。一方、農村部や遊牧民の地域では移動教室や野外での授業も行われ、文字や読み書きより生活体験を通じて学ぶ機会が大切にされています。年齢や言語の異なる子供たちを同じクラスにまとめる「多年齢学級」も見られます。

教育への取り組みや支援

国際機関やNGOが、教員研修や学校建設、教科書配布を支援しています。また「女子の学校参加率を高めよう」というプロジェクトでは、制服や文房具を無償提供し、通学距離が長い村には寄宿制の小規模スクールを設立。地域の大人たちも「教育委員会」を作り、子供たちの学びを見守る活動を行っています。

子供達の1日の過ごし方

- 朝 村では早朝にヤギの世話や水汲みを手伝い、その後に学校へ。都市部では通学バスや徒歩で登校します。

- 午前 国語(フランス語)や算数、理科などの基礎科目を学習。

- 昼休み 家から持ってきた簡単な食事を教室で仲間と分け合ったり、校庭で遊んだりします。

- 午後 社会科や保健体育、母語の読み書き、農林業実習など地域に合わせた学びも。

- 放課後 宿題をしたり、家事手伝いのあと、補習クラスや寺子屋型の読み書き教室に参加する子もいます。

教育と社会の関係

チャドでは教育が「貧困からの脱出の鍵」と考えられ、読み書きができることで商売や行政手続きがスムーズになります。コミュニティに教員が常駐することで、地域のリーダー育成や保健衛生活動も進み、全体の暮らしが少しずつ変わり始めています。

国が抱える教育の課題と未来

課題

就学率・識字率の低さ(全国で30~40%程度)

教員不足と教室の老朽化

言語の多様性への対応が不十分

未来への展望

政府は2025年までに初等教育の就学率70%を目標に掲げ、ICTを活用した遠隔授業の実証実験を開始しています。地方への太陽光発電教室や、スマホを使った学習アプリの導入も検討されており、子供たちがどこにいても学べる環境づくりが進んでいくでしょう。

教育と文化や価値観の関係

共同体(コミュニティ)重視の精神

少人数の「多年齢学級」では年上の子が年下を教え、互いに助け合いながら学ぶことが当たり前になっています。これにより、個よりも集団を大切にする「助け合いの文化」が自然と根づいています。

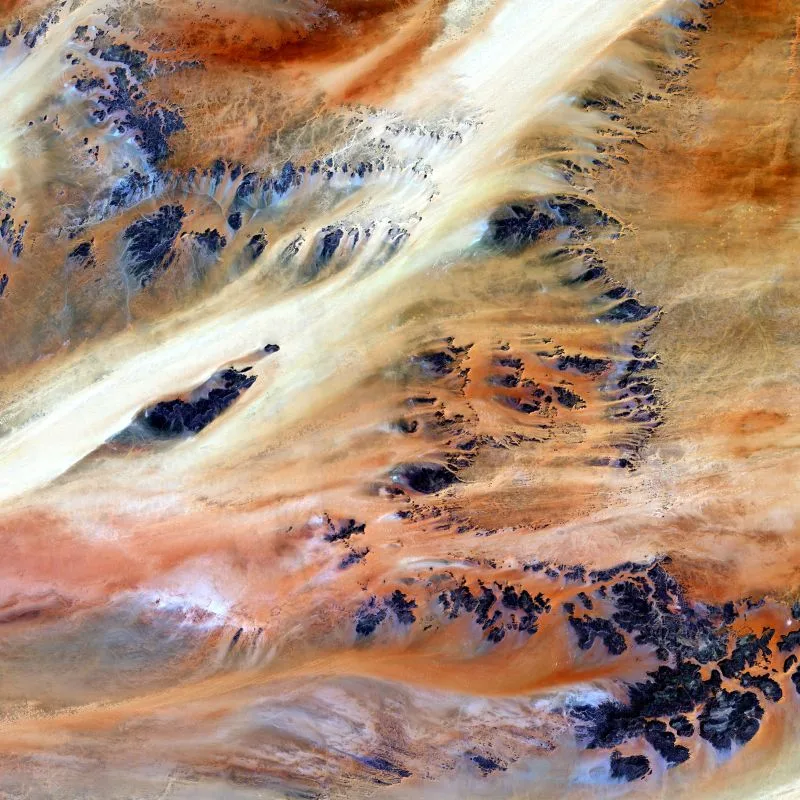

移動と学びを両立させる遊牧民の知恵

遊牧民地域では、移動教室で授業を行うこともあります。草原を移動しながら生活と学びをつなげる経験が、「環境と共生するライフスタイル」や「変化に柔軟に対応する姿勢」を子供たちに教えています。

言語多様性を尊重するマルチリンガリズム

フランス語・アラビア語・各地域の母語を授業や補助学習で併用するスタイルは、「多様な文化と言語を尊重する価値観」の形成につながっています。異なる言語背景を持つ人同士でも互いに理解し合う姿勢が育まれます。

生活体験から学ぶ「実践重視」の文化

農林業実習や井戸掘り体験など、地域の暮らしと直結した学びが多いのも特徴。学校で得た知識を現場で試すことで、「知識は行動を通じて深まる」という実践重視の考え方が身につきます。

教育を通じた社会参加の意識

教育委員会を地域で運営し、学校建設や教員選任に住民が関わる仕組みは、「自分たちの学びは自分たちでつくる」という主体性と責任感を育んでいます。

まとめ

チャドの教育は、都市と農村、語学の壁など多くの課題を抱えていますが、国際協力やICT活用によって少しずつ前進中です。読み書きや計算を学ぶことは、子供たちが将来の可能性を広げる第一歩。自分たちの学びが社会を変える力になると信じて、今日も新しい一歩を踏み出しています。

感想を温めよう!

- 世界の教育の内容を通じて学んだこと、楽しかったこと、難しかったことを書いてみましょう。

- テーマについての新しい発見や、自分が感じたことをまとめます。

- 今後、さらに調べてみたいことや、他の人に教えたいことがあれば、それも書いてみましょう。

If you would like to publish your experience in our media, please contact us at the email address below, we publish for $300 per article.

mailto: hello@s-labo.earth

foodots.

空庭のテーマ

感想窓口

マーケティングを学ぼう!

あわせて読みたい

あわせて読みたい